在人類文化裏,最突出的特徵之一就是:有太多的人在/愛“胡說八道”/ “廢話連篇”/ “扯淡”/ “bullshit”。

例如

。「本質的問題出在 大部份人以為理性邏輯思維 是最高級的思維 而這只是因為被困在人類大腦中去思考 所產生的自我感覺良好 又或者說 幻覺 換句話說 就是另一種生物式的 坐井觀天 如果說理性能夠解釋並窮盡宇宙真理 → 這句話等於在說 靠著人類的「腦袋」 能夠窮盡宇宙真理」

(可是説這些話時是在運用理性? 邏輯思維還是屁股呢 ?立場上是非理性,但表達能不用理性嗎?)

。「花時間去找書丶找資料而少了讀書的時間不如想辦法斷了找書的途徑….」

(但行為上 卻花大量時間在網絡上與人址淡)

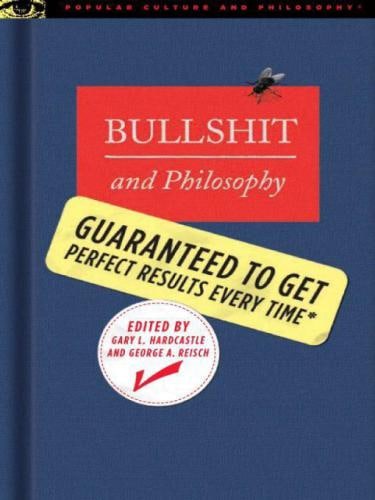

人對扯淡/廢話——及其近親——真實性——的興趣空前高漲,但這個話題有著豐富的哲學歷史,霍布斯、洛克、休謨和康得都在討論這個問題。雖說扯淡無處不在,卻沒有一種學說,一個理論來剖析他,在這裡,從認識論、倫理學、形而上學、歷史和政治的角度反思扯淡。解決的問題包括什麼是胡說八道,它有什麼作用,它是否是一種曇花一現的時尚,以及它是否可以消除,這本書是許多發現廢話值得思考的人的指南和資源。他的主旨不在於提供一個理論模型來解析扯淡,而是探討現今社會何以充斥著言不由衷的扯淡。文中作者指出,扯淡有頁碼、詞語、裝訂、封面、書封上的廣告、評論等,而且有詞語串成的句子和段落,但是它們說了一堆廢話,沒有傳達任何有意義的東西。作者以哲學的辨證方式,開宗明義地區別了“扯淡”與“說謊”。扯淡不是說謊,卻是真理最大的敵人。因為說謊的人知道何者為真,卻講的是假話。而扯淡的人既不關心何者為真,也不關心何者為假,只在乎自身利益。這種認為無論事實真相如何都沒有差別的態度,就是扯淡的本質。書中將矛頭直指當今社會,扯淡之所以充斥我們的社會,與當代民主社會和市場經濟裏的種種扭曲不無關係,它助長了扯淡的膨脹,特別是在政治、道德和宗教等分配權益的關鍵領域,在那裏既難以有真偽的辨別,而追求真偽辨別又有風險和麻煩。靠扯淡來搪塞、敷衍、扭曲、誤導遂成為權宜之計,更有蔚為主流的趨勢。書中的哲學方法讓你一眼看穿扯淡!

這本書是扯淡理論的一個新的里程碑,是扯淡理論的最新研究成果。扯淡已經成為我們這個時代的象徵,本書對這一現象作了機智風趣和發人深思的研究。在大眾文化中,哲學的作用變得模糊不清。這是一本研究扯淡的上乘之作。你所有能想到的方法,本書都以哲學分析的方法對扯淡進行了定義。相信自己的扯淡這一悖論類似於自欺這一悖論。定義裡的欺騙者知道他的信念是假的,很難看到他如何說服自己相信這同一個信念是真的。對於自欺這一悖論與相信自己的扯淡這一悖論的相似性進行反思有助於我們理解G.A. COHEN與Harry G. Frankfurt有關扯淡本質的爭論。的確,一個人的自欺是另一個人的扯淡。Alfred Mele在” Self-Deception Unmasked”(Princeton 200)中,論證說自欺不應當按照人際間的欺騙模式來理解。在人際間的欺騙中,欺騙者希望他的受害者能夠相信某個信念,而他自己則是不相信的。如果自欺也符合人際間欺騙模式,那麼自欺者必須分飾兩種角色,既要確信又要否定這同一個信念。

所以Mele認為,這種結果顯然說明人際間欺騙模式不適合解釋自欺。因為自欺經常發生,而且那些邏輯悖論性信念很少在自欺中出現。某個男人可能會自欺欺人地認為他的妻子是忠誠的,儘管在其他沒有偏見的人看來證據顯然表明這個妻子不那麼忠誠(P57)。類似地,那些考慮不周詳的偏見通常來自這類明顯的虛假信念:自認為已經充分考量過證據。例如,我最近被告知有些聰明的男孩比聰明的女孩要更聰明一些。儘管Harry G. Frankfurt傾向於認為扯淡必須是有意為之,但是我們上述這些例子表明對於真相的漠視有時候是無意的,因為我們在理